- HOME

- 法務・税務・労務など会社経営に関するお役立ち情報

- ビジネス

- 社会保険

- 経営者が知っておきたい!従業員の雇用契約の終了時の考え方とは!?期間満了者の離職票の 記載ポイントを解説!

経営者が知っておきたい!従業員の雇用契約の終了時の考え方とは!?期間満了者の離職票の 記載ポイントを解説!

経営者が知っておきたい!

従業員の雇用契約の終了時の考え方とは!

期間満了者の離職票の記載ポイントを解説!

従業員の雇用契約は、様々な理由で終了します。

しかし、その事由によって手続きや必要書類が異なることをご存知でしょうか?

ミカタグループの社会保険労務士が、雇用契約終了時の事由と手続きについて知っておくべきポイントをまとめましたのでご紹介いたします。

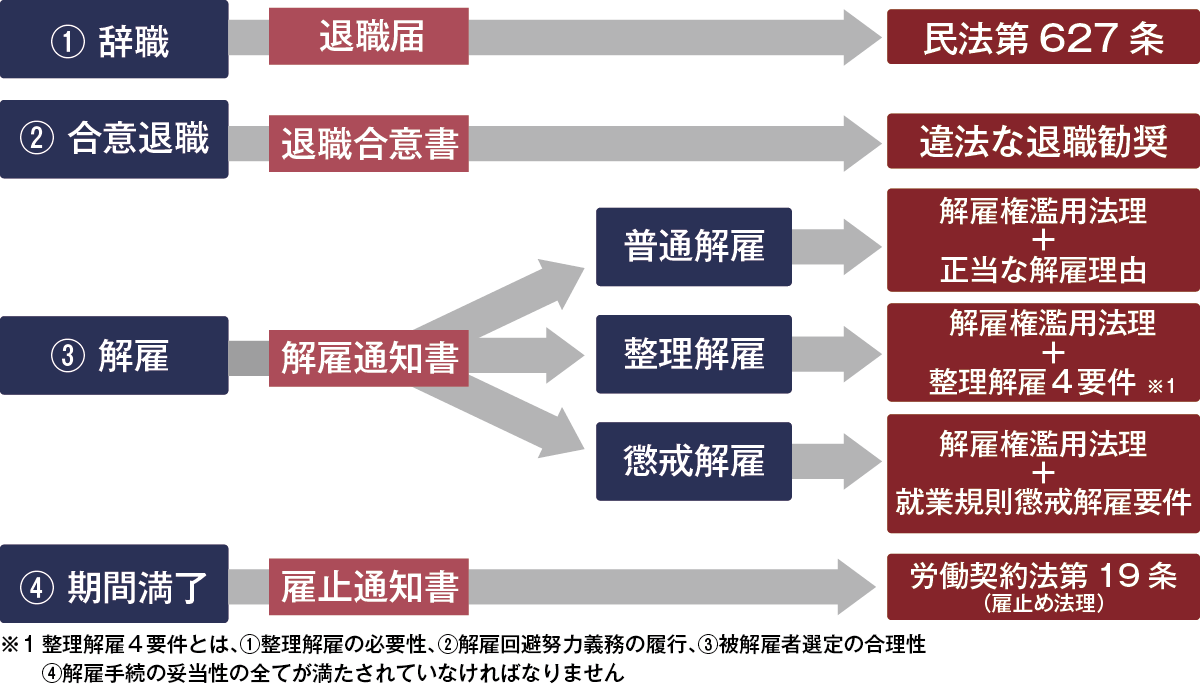

(1)雇用契約終了の事由と概要

「まずは、雇用契約の終了事由について確認しておきましょう。雇用契約の終了という話をすると、解雇を連想される方が多いようですが、代表的な事由には、以下のようなものがあります。

- 辞職(労働者からの一方的な雇用契約の解約)

- 合意退職(労使の合意に基づく解約)

- 解雇(会社からの一方的な雇用契約の解約)

- 期間満了

その他、定年や休職期間満了による自然退職(※就業規則への記載が必要)

経営者や労務担当者は、各従業員の雇用契約終了事由がどれに該当するかを理解しておく必要があります。なぜなら、これらの有効要件や法的効力は、事由毎に異なり、従業員から取得する書類も異なるためです。必要最低限のポイントのみにまとめると、次のようになります。各事由に基づいた客観的資料はピンク枠内で、留意すべき論点等を赤色枠内で示しています。

(2)期間満了とは

今回は、実務上ご質問が多い「④ 期間満了」にフォーカスをあて確認していきます。

雇用契約上の期間満了とは、「予め期間の定めがある雇用契約(有期契約)の終期到来により雇用契約が終了すること」をいいます。あらかじめ、会社と労働者が合意の上で契約期間を定めた訳なので、原則として、契約期間が過ぎれば自動的に労働契約は終了します。一方、契約期間中の労働契約の解除は、やむを得ない理由がなければできません。(労働契約法第17条)

つまり、期間の定めのない労働契約の場合より解雇要件が厳格に判断される点には留意が必要です。

定義と留意点を確認したところで、雇用契約の終了事由が「期間満了」となる場合の離職理由を確認していきましょう。結論から申し上げますと、「1.契約内容、2.会社の対応、3.労働者の意思」の組み合わせ次第で、会社都合にも本人都合にもなり得ます。

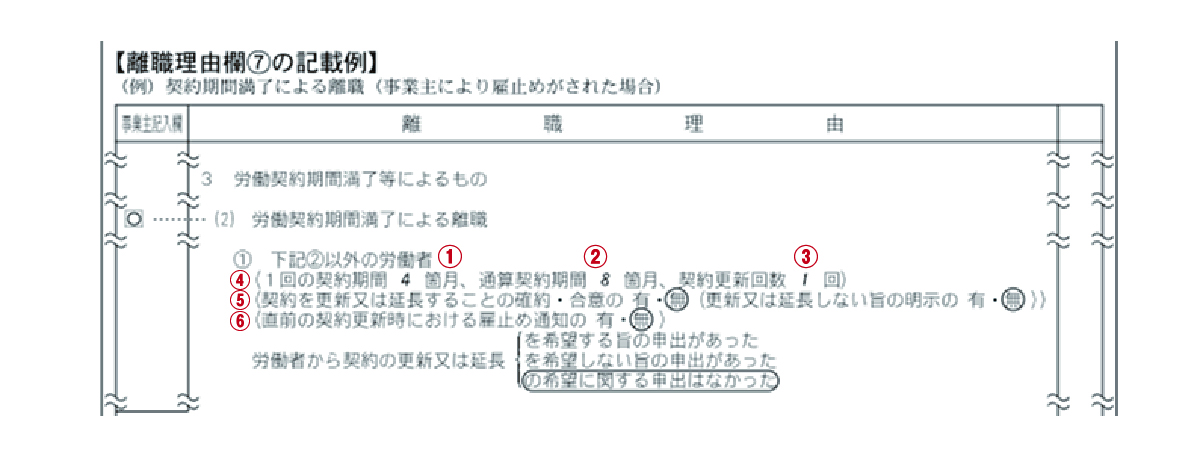

離職票の作成にあたり、各項目の確認ポイントをまとめると、次のようになります。

【図1】

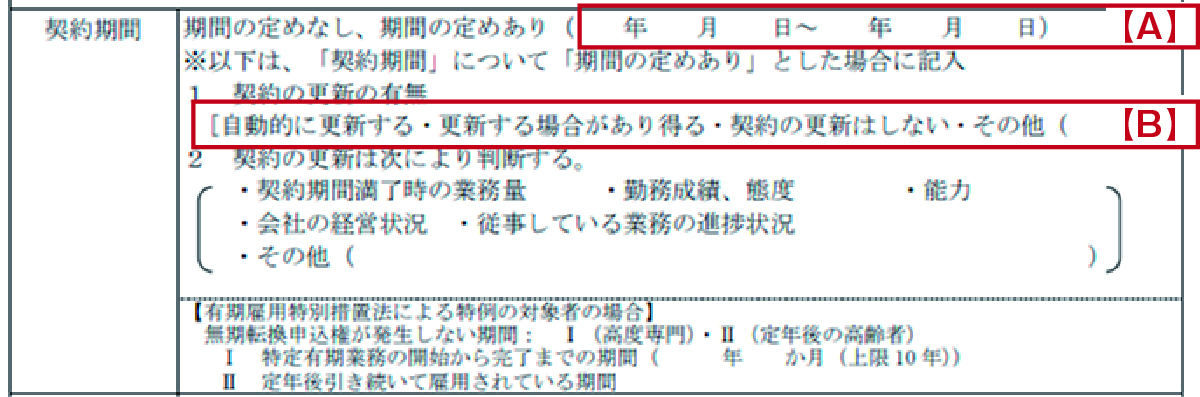

【図2】

- 契約内容

- 通算契約期間と更新回数(図1.離職票の理由欄、②及び③が該当箇所)

入社時から現在までの労働条件通知書を確認し、図2【A】に記載されている契約期間を通算することで算出可能です。 - 契約を更新又は延長をすることの確約合意の有・無(図1.離職票の理由欄、④が該当箇所)

最終労働条件通知書の図2【B】の部分で確認できます。「更新する」、「自動的に更新する」と明示していれば、「確約合意“有”」となり、「更新する場合がある」又は「契約の更新はしない」と明示していれば、「確約合意“無”」となります。

- 通算契約期間と更新回数(図1.離職票の理由欄、②及び③が該当箇所)

- 会社の対応

- 直前の契約更新時に、雇止通知を行ったか否か(図1.離職票の理由欄、⑤が該当箇所)

現在の契約締結前に、次回が最終契約である旨通知しているかを確認します。 有期契約の場合、契約更新を繰り返していることはよくあります。ですが、一般的には次の契約を最終とする場合、その旨説明し、労働条件通知書(図2【B】の部分)に、「更新はしない」と明示します。この場合は、通知“有”となります。一方、今までどおり「更新する場合があり得る」と明示をしたけれど、契約期間の途中で次の契約は更新しないと判断するよう場合は、通知“無”となります。

- 直前の契約更新時に、雇止通知を行ったか否か(図1.離職票の理由欄、⑤が該当箇所)

- 労働者の意思

- 労働者が、契約の更新を希望したか希望しなかったか(図1.離職票の理由欄、⑥が該当箇所)

契約期間の終期が近付いてくると、次回の契約をどうるすか労働者と話し合う場面があるかと思います。その時に、労働者が契約更新を希望したのか、それとも希望しなかったのか(例えば、別の会社での就職を控えているので、次回の契約を最後にしたいとの申出があった場合等)が、問われます。

なお後々覆った場合、口頭確認のみであると会社としては立証が難しくなるため、書面にて意向確認することをお勧めしております。

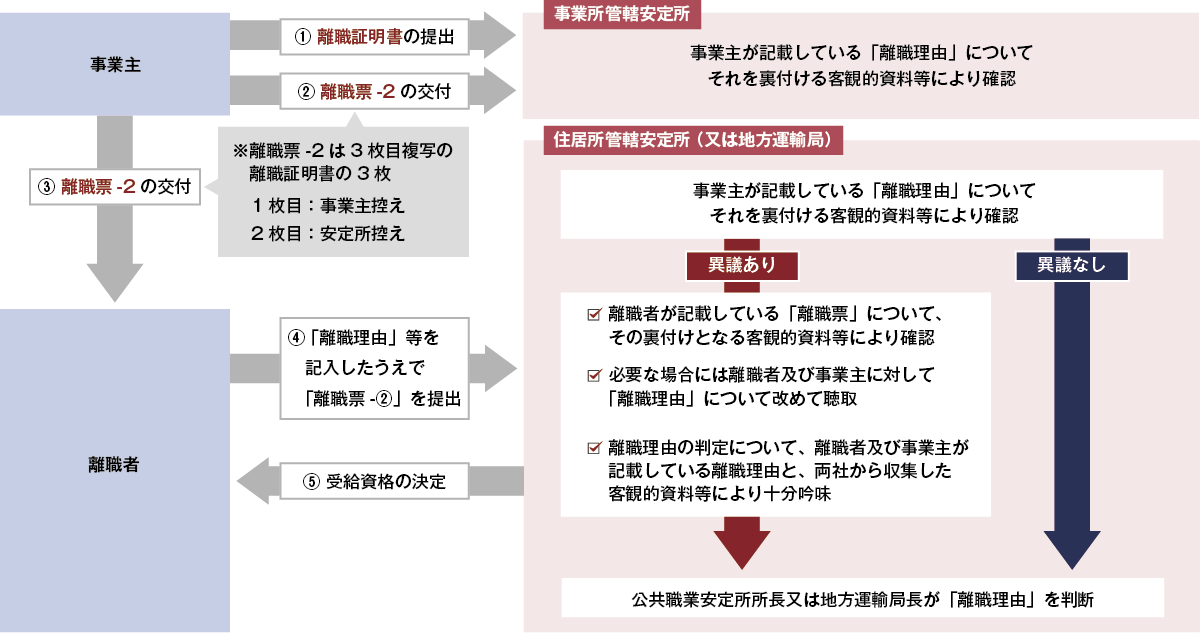

会社はこれらの事項を記載した離職証明書を作成しハローワークへ提出することで、離職区分(会社都合か自己都合)が記された離職票が発行されます。中には、その離職票を確認した従業員から離職票の理由が違うと(申立ての理由が会社側の主張と異なる場合)意義申し立てをされることもありますが、すぐに訂正に応じる必要はありません。なぜなら、双方の主張を確認した上で、最終的な離職票区分は、ハローワークが判断するためです。離職の経緯や因果関係等の事実を再確認した上で、離職理由が正当だと考える理由を伝えしましょう。(もちろん事実との相違を確認した場合は、速やかに訂正対応が必要です!)

- 労働者が、契約の更新を希望したか希望しなかったか(図1.離職票の理由欄、⑥が該当箇所)

■【参考】イメージ(離職票発行のイメージ)

(3)基本手当の所定給付日数と給付制限について

ではなぜ離職理由が労使紛争に繋がりやすいかですが、離職区分に基づき、給付基礎日数が決まるためと考えることが自然でしょう。図3.をご参照ください。

■【図3】特定受給資格者及ぶ一部の特定理由離職者(※2)(3.就職困難者を除く)

※2 補足:特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から2027年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります

■1(辞職)及び3(解雇)以外の離職者

※3 特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給者資格を得ることができます。

ご確認いただくと分かるとおり、年齢や被保険者期間により日数の多寡はありますが、特定受給資格者(いわゆる会社都合のことで、従業員に帰責性がない(※4)ため通常より優遇されています)であれば、給付基礎日額が多く設定されています。またもう1点大きな違いとして、給付制限の有・無があります。離職票の提出後7日間の待機が設けられている点は共通ですが、自己都合の場合はその後更に2ヶ月間(※5)の給付制限があります。一方、会社都合の場合はすぐに受給が可能です。

※4 特定理由離職者とは、雇止めもしくは正当な理由のある自己都合退職者を指します

退職日が令和7年4月1日以降である場合の給付制限は、原則1ヶ月に短縮されます。(退職日が同年3月31日以前である場合は、現行の2ヶ月が適用になります)

また、リスキリングのための教育訓練を受講することで、この給付制限が解除されることになりました。

ただし、過去5年以内に正当な理由なく自己都合退職を2回以上繰り返し、失業給付の受給資格を得た場合は、給付制限期間が3ヶ月となりますのでご注意ください。

詳細は下記リンクからご確認ください。